中国网络资讯台9月29日讯 在苏州这座被园林与流水温柔包裹的城市里,有一群人,他们的名字藏在碑石的角落,他们的故事淹没在历史的长河。他们以刀为笔,以石为纸,将整座城市的记忆镌刻进永恒。

本次特展以“物勒工名”为线索,首次系统梳理从唐至民国苏州历代刻工及其代表作,通过近百件珍贵拓片、原石与文献,为大家揭开那些“让墨迹成为永恒”的刻石者们的故事。展期为2025年9月28日- 2025年12月7日,地点在苏州碑刻博物馆的明伦堂展厅。

宋代绘图

穿越七百年的城市对话

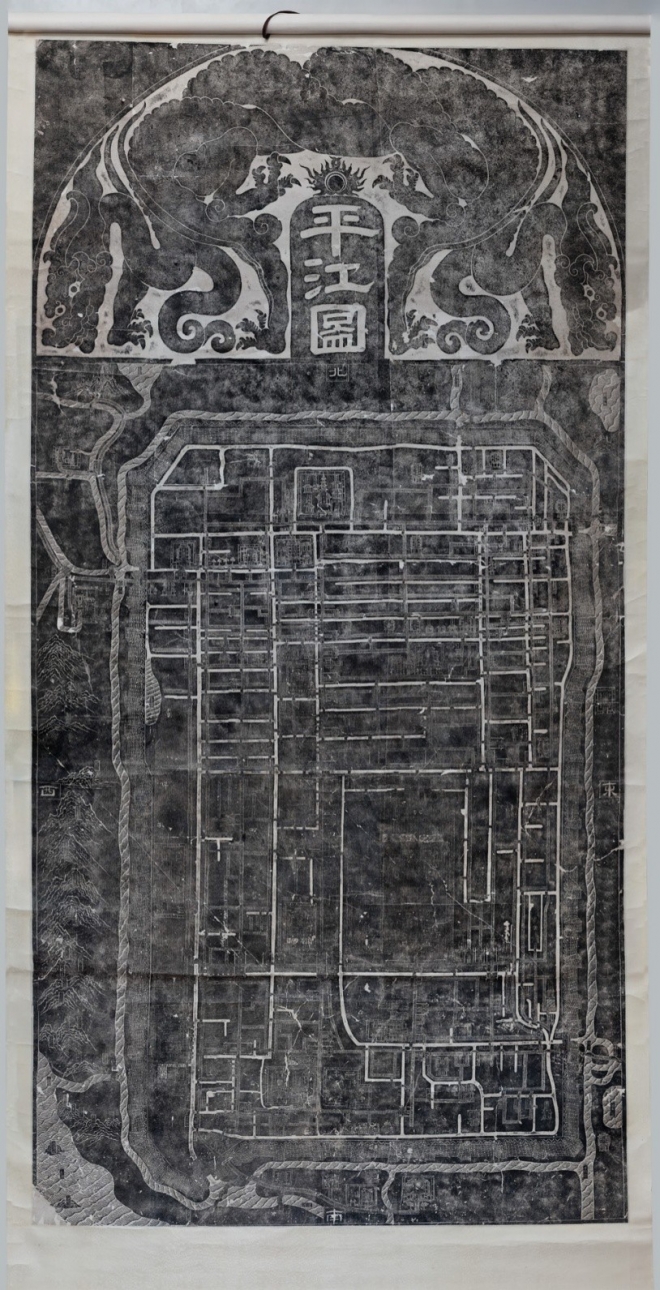

在本展的开篇,苏州碑刻博物馆做了一次大胆的尝试:首次将1917年深刻前与深刻后的《南宋平江图》拓本并列展出。苏州碑刻博物馆希望通过这种最直观的对比,为大家完整讲述这方古碑如何在新旧时代之交重获新生的故事。

这是苏州碑刻博物馆将首次公开展出的珍贵拓本——1917年深刻前的《平江图》。它上面每一处斑驳的痕迹都无比珍贵:漫漶的碑文、左下角的残缺,并非瑕疵,而是时间留下的真实印记。这张拓本,是大家能直面南宋苏州城原始肌理的起点。

深刻前《平江图》

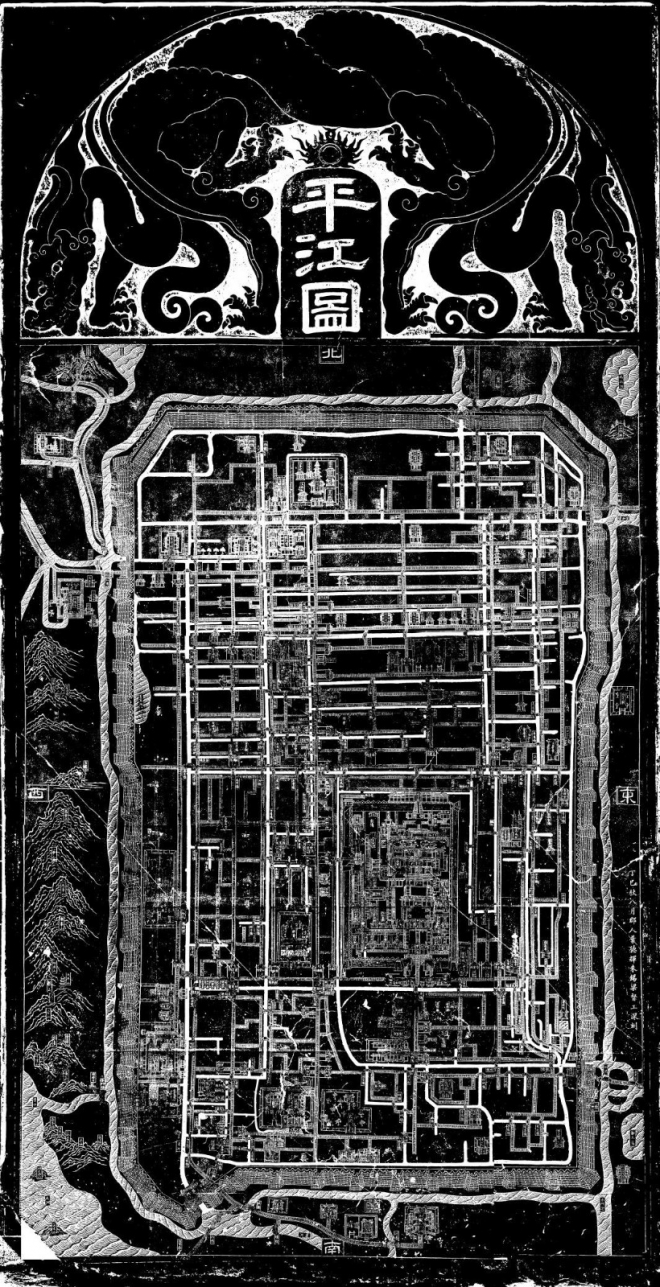

与它并列的,是修复后广为流传的清晰版本。两相对比,震撼不言而喻。而苏州碑刻博物馆更想向大家引出的问题是:是谁,完成了这场奇迹般的“手术”,让模糊的城市记忆重新变得清晰?

答案,就在这一组闪亮的名字背后:

叶德辉、朱锡梁:1917年秋,正是两位先生的远见与担当,力排众议,出资主导了深刻的修复工程。

叶德辉

朱锡梁

这个复刻工程,还有两个幕后英雄:王謇:他埋首于碑前,严谨地抄录、校核,其后的《宋平江城坊考》已成为经典。

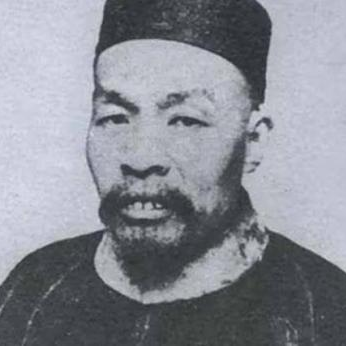

王謇

黄慰萱:作为民国时代技艺绝伦的代表性刻工,他以刀代笔,完美复原了原碑神韵,但囿于时代局限,未能在碑上留下自己的姓名。而他,正是苏州碑刻博物馆最不该遗忘的幕后英雄。

深刻后《平江图》

苏州碑刻博物馆希望通过这方石碑的“前世”与“今生”,向大家展示的不仅是一件文物的蜕变,更是一代文人与匠人如何通力协作,完成的一场跨越七百年的文明接力。

明代顶流合作

文徵明与他的“拖延症”刻工大师

在明代苏州艺术圈,文徵明有个“御用刻工”章文(字简甫)——一个让文徵明又爱又恨的合作伙伴。

“非简甫刻不称吾笔”

文徵明放话,碑刻非章简甫不可。这位章师傅刻工精湛,摹《真赏斋帖》、怀素《自叙》足以乱真,写文徵明的字连文家儿子都难辨真伪。

甲方的崩溃:83岁文徵明在线催稿

“研匣四年未完工,我八十三了,还能等吗?”文徵明派人催稿、加钱,章简甫却玩消失。原来这位大师“疏懒成性,嗜赌散财”,完工全看心情。

传奇人生的另一面

章简甫曾被宁王威逼参与谋反,机智脱身后技艺更臻化境。他好客雅集,却因赌博散尽家财,去世时无力办丧礼,靠儿子佣书安葬。

士匠共生,打造吴门黄金时代

文豪提供IP,刻工以刀代笔。章氏三代与文徵明、王世贞等合作,成就了苏州碑刻的巅峰。这种“文人+匠人”的模式,正是明代艺术圈最成功的“互相成就”。

有明一代,苏州刻工世家辈出,除了章氏之外,还有吴氏、何氏、温氏等家族,他们各有所长、传承有序,以精湛技艺承接了大量官刻、私刻与法帖摹勒工程,共同书写了苏州碑刻的黄金时代。

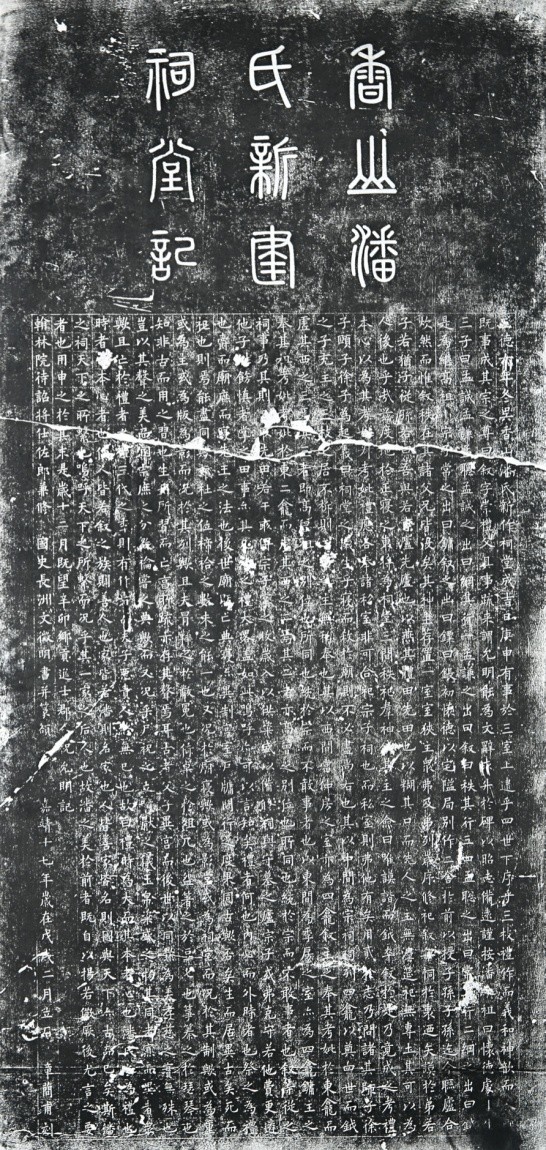

《香山潘氏新建祠堂记》

此碑由吴门四家之文徵明、祝允明联袂创作,章氏刻工第三代传人章文(字简甫)镌刻。碑文楷书1034字,记述苏州香山潘氏家族修建祠堂始末。碑额篆书“香山潘氏新建祠堂记”九字,笔力浑厚。该碑于1980年出土于吴县潘氏祠堂遗址,为明代士族文化与刻工技艺结合的典范。

香山潘氏新建祠堂记

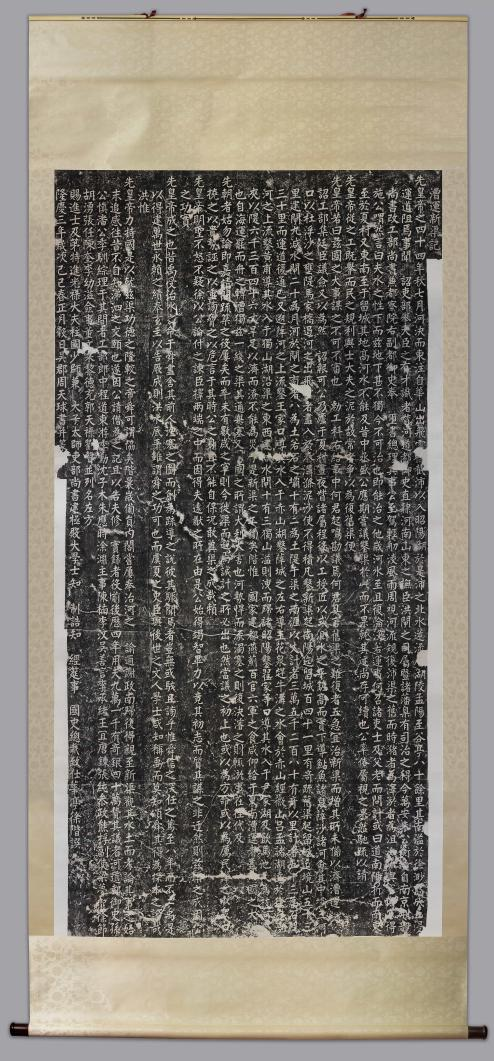

《漕运新渠记》

碑高4.1米,宽1.9米。明嘉靖四十四年至隆庆元年(1565-1567),工部尚书朱衡在今属山东省济宁市微山县主持开凿了一段运河,北从南阳,南至留城,全长70.5公里,被称为“漕运新渠”。为纪念此事,由徐阶撰文、周天球书写、吴鼒刻石,乃成此碑。三名士各怀绝技,成就了此碑文、书、刻较高的艺术水平,碑文共一千二百五十七字,后人亦称此碑为“三绝碑”。周天球自十五岁跟随文徵明学习诗文书画,深得文徵明赏识,善大小篆隶、行草,是文徵明的重要传人之一。

《漕运新渠记》

清代创业

随着商品经济的发展,清代的刻工都有了自己的招牌。穆大展——清代刻工界的“明星掌柜”,也可能是唯一有画像留存于世的刻工,他的刻字工坊“穆大展局”堪称清代苏州的“网红工作室”(在古代,刻工可能同时承接刻书、刻碑、刻章的活儿)。

陆灿绘《穆大展摄山玩松图》

清代晚期,在护龙街(现今人民路)上,汇聚了尊汉阁、文宝斋、汉贞阁等几十家碑帖刻字铺,这些掌柜们不仅技艺精湛,更是经营高手:前店接单、后坊刻石,按工序分工、计件取酬,还会在报刊上打广告招揽业务。如果有自媒体,他们绝对是深谙流量之道的“文创博主”。

铁笔抗战

刻刀下的救国之路

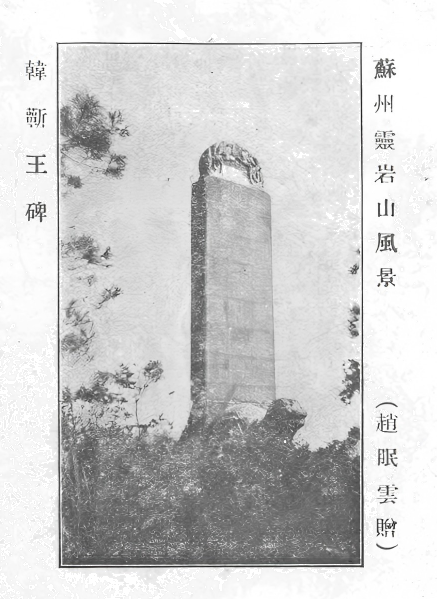

本章以《韩蕲王神道碑》存世孤本为核心展品,讲述民国时期苏州刻工的文化守护故事。这套由周梅谷、钱荣初师徒于1920年精心拓制的孤本,在1939年原碑被台风摧折后,成为研究这座“天下第一碑”的唯一依据。与之相呼应的是《记苏君仁华守师子林事碑》和《国民政府褒扬杜羲令碑》,这些抗战主题碑刻,展现了刻工们如何用手中的刀笔,为民族存亡留下历史见证。

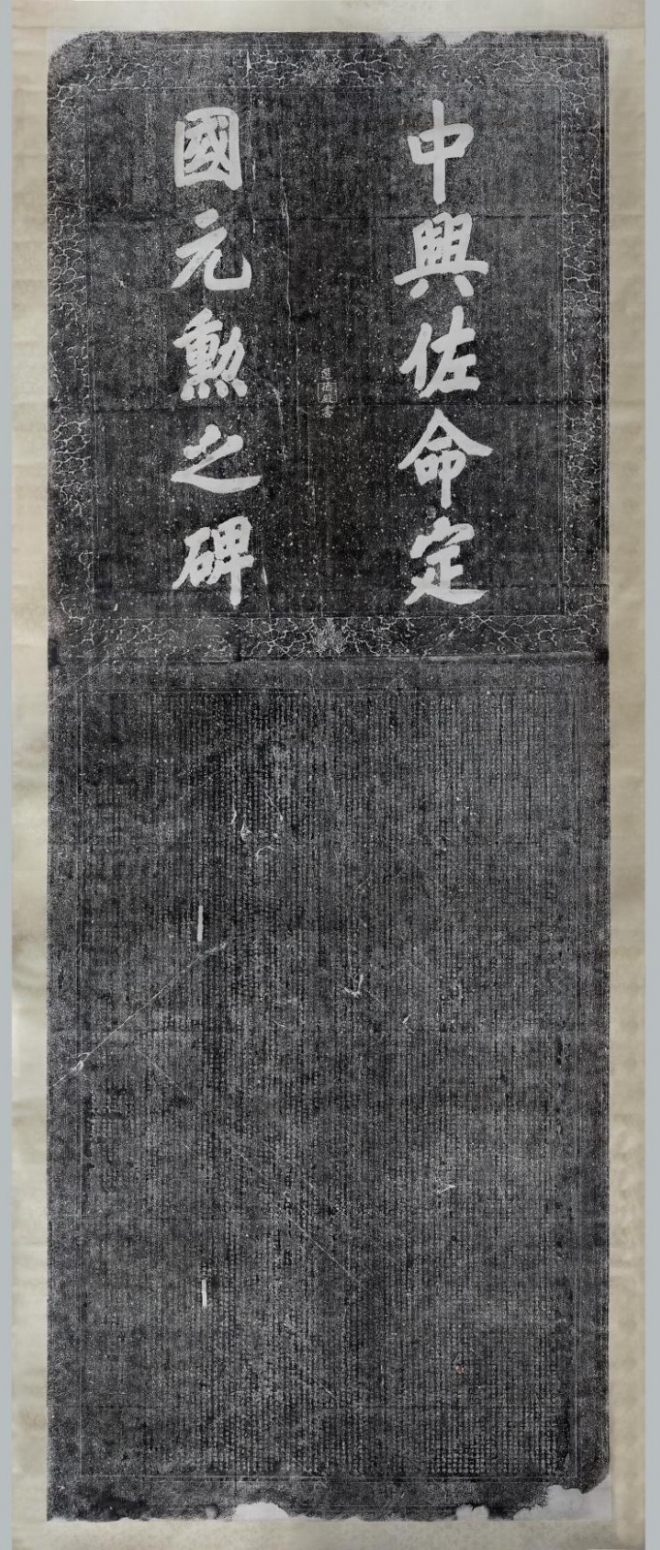

《韩蕲王神道碑》立轴

韩蕲王神道碑

此碑系宋孝宗为旌表南宋抗金名将韩世忠(谥号“蕲王”)所敕建,原立于苏州吴县灵岩山麓。碑高近6.5米,宽近2.5米。碑首镌刻孝宗御书“中兴佐命定国元勋之碑”十字,下列“选德殿书”及玺印,彰显皇家旌表之荣。碑文由右丞相赵雄撰文、枢密使周必大书丹,全文长达一万三千九百余字,分为八十八行,不仅详实记载韩世忠生平重大战绩——如黄天荡之战力挫金兀术、生擒方腊等事迹,更罕见收录宋孝宗三十余条御笔诏旨,涉及军国要务、赏罚决策,为研究南宋初期政治、军事体制及宋金战争史提供了第一手文献,具有极高的史学价值。

虽原碑刻工之名湮没无载,然而观此碑体量之巨、镌刻之精、书丹再现之妙,必为当时的刻石圣手。其刀工精湛,笔意尽显,使万余言御敕碑文纤毫毕现,堪称南宋碑刻工艺之巅峰,亦是从另一维度彰显了“物勒工名”背后无数无名匠师的卓越技艺与历史贡献。

1920年,苏州金石大师周梅谷携弟子钱荣初,于碑体尚完好之时,精心拓制此碑,制成国内唯一一套完整拓片,右下钤盖“周梅谷印”为证。

1939年7月,该碑不幸遭台风摧折,轰然倒地,碑体断裂。1984年,值苏州碑刻博物馆筹建之际,钱荣初毅然将师徒二人共拓的孤本无偿捐赠国家,使湮没碑文得以“重生”,这一无私义举也使该拓本成为修复残碑、校勘史实的唯一原始依据。

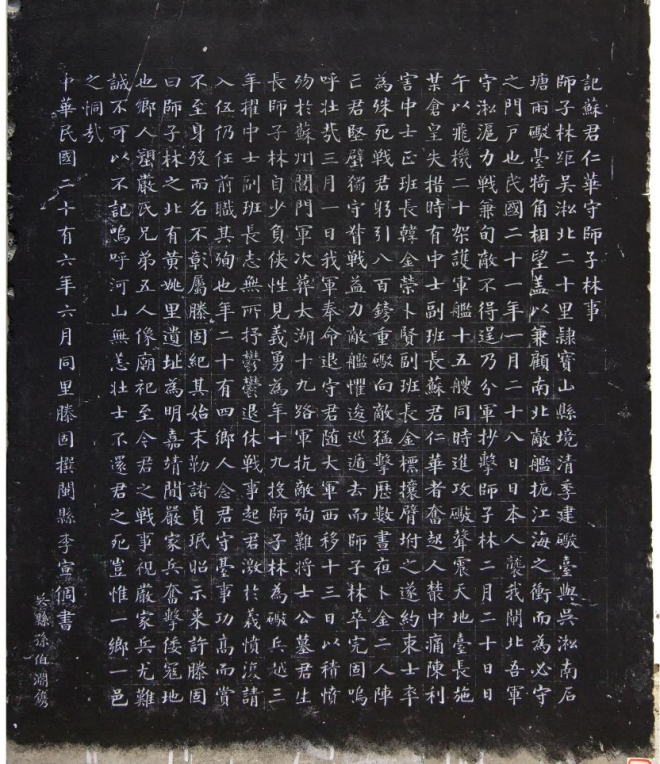

孙伯渊刻《记苏君仁华守师子林事碑》

记载了十九路军战士苏仁华(1908-1932)在1932年“一·二八”淞沪抗战中英勇守卫上海师子林炮台的事迹。文章以饱含深情的笔触,记述了一位叫苏仁华的战士率部与日军激战数昼夜,最终因寡不敌众而壮烈殉国的经过。此碑不仅是研究淞沪抗战的重要史料,更展现了苏州人民对抗战英烈的永久纪念,具有重要的历史价值和爱国主义教育意义。

淞沪抗日阵亡将士追悼大会

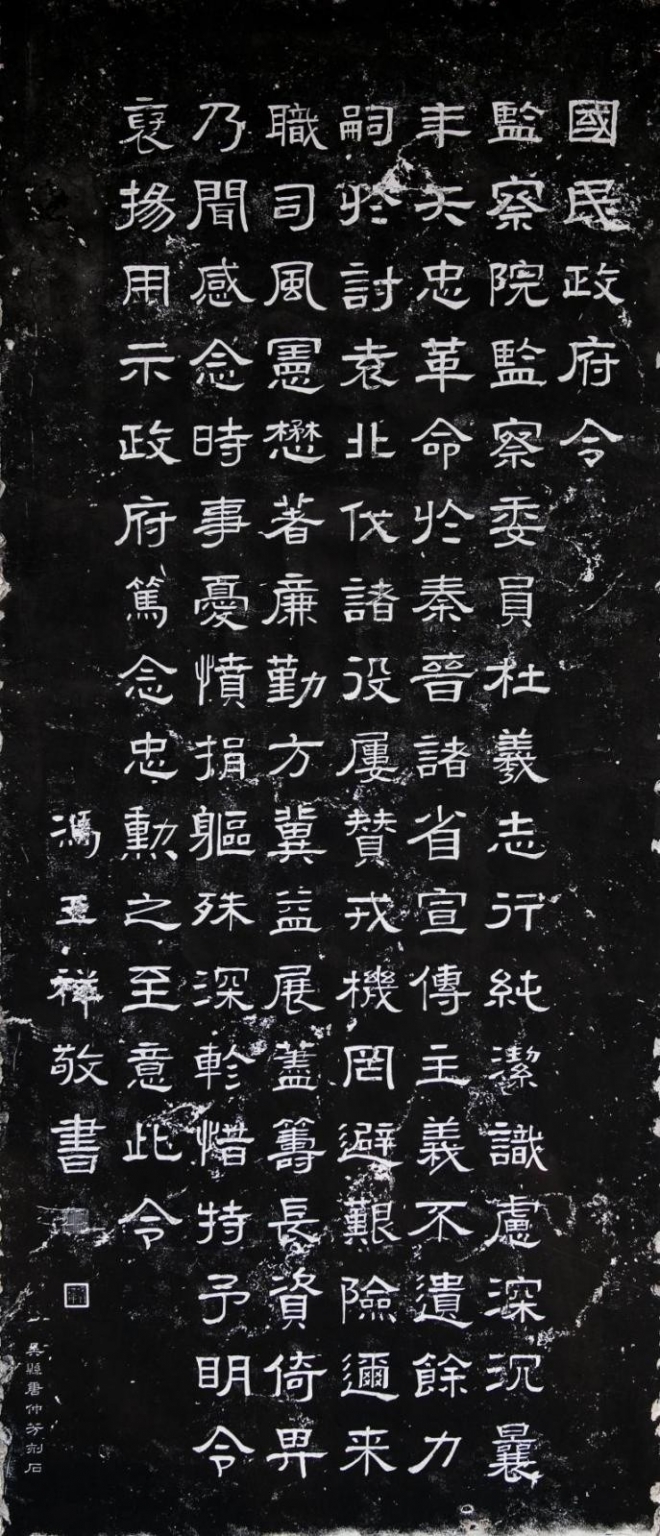

此碑系国民政府为褒扬监察委员杜羲(1887—1936)所立。杜羲早年参与辛亥革命,致力共和建设。1936年,因忧愤日本侵华、华北危局,为逼蒋抗日,于南京玄武湖投湖殉国。国民政府嘉其忠烈,特颁褒扬令,由冯玉祥敬书碑文。碑文隶书刚健凝重,唐仲芳刻工精湛,契合冯氏军人气度。该碑既彰个人气节,亦体现抗战前夕政府对忠烈精神的推崇,具有重要历史价值。

薪火相传

作为非遗保护传承基地,苏州碑刻博物馆有责任将这些幕后的刻工故事完整呈现。从民国大师周梅谷、钱荣初,到当代传承人时忠德带领他的弟子戈春暖、潘金杰、韦文荣三人,一代代匠人将毕生所学投入技艺传承,让这门千年技艺在新时代焕发新生。

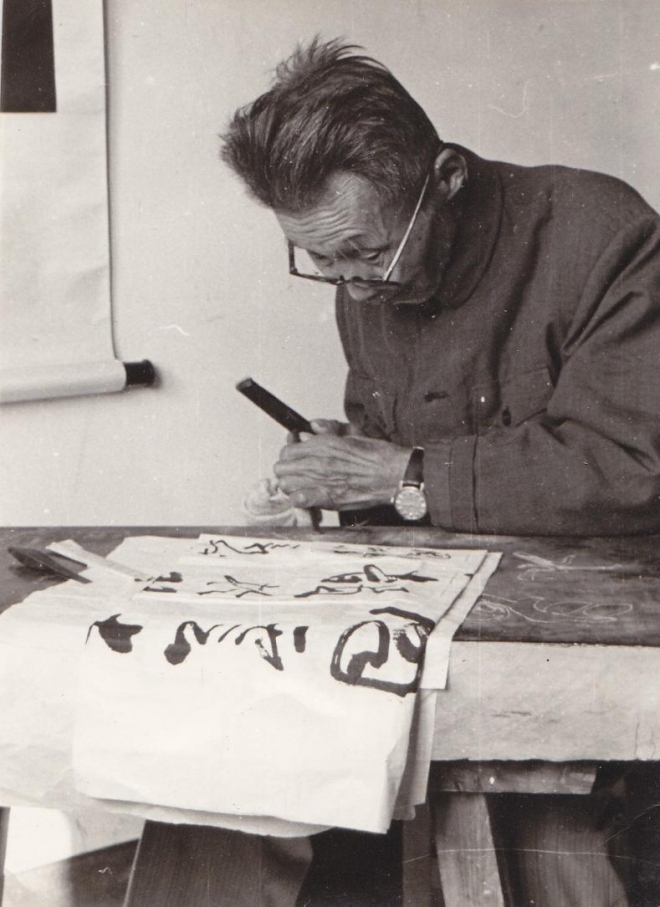

钱荣初先生(1900-1986)生于江苏无锡农家,十六岁赴苏州拜师金石家周梅谷,开启碑刻生涯。民国时期,他主持南京中山陵碑刻工程蜚声艺林,抗战时更以仿刻《枫桥夜泊》诗碑智护国宝,在乱世中坚守匠人风骨。

新中国成立后,他投身苏州艺石斋,挖掘整理明清碑刻史料,亲授技艺培养时忠德等新一代刻工,使苏州碑刻薪火相传。晚年以毫厘之工刻就《毛泽东诗词手迹》等惊世之作,被誉为“神乎其技”,却始终谦逊朴拙,弥留之际仍心系石刻艺术。他的一生以刀为笔、以石为纸,从田间少年到一代宗师,不仅镌刻了时代印记,更让金石之魂跨越世纪而永续不息。(周跃坤)

责编:王文